Settembre 2025: sarà davvero il mese dei Funghi? Le mappe

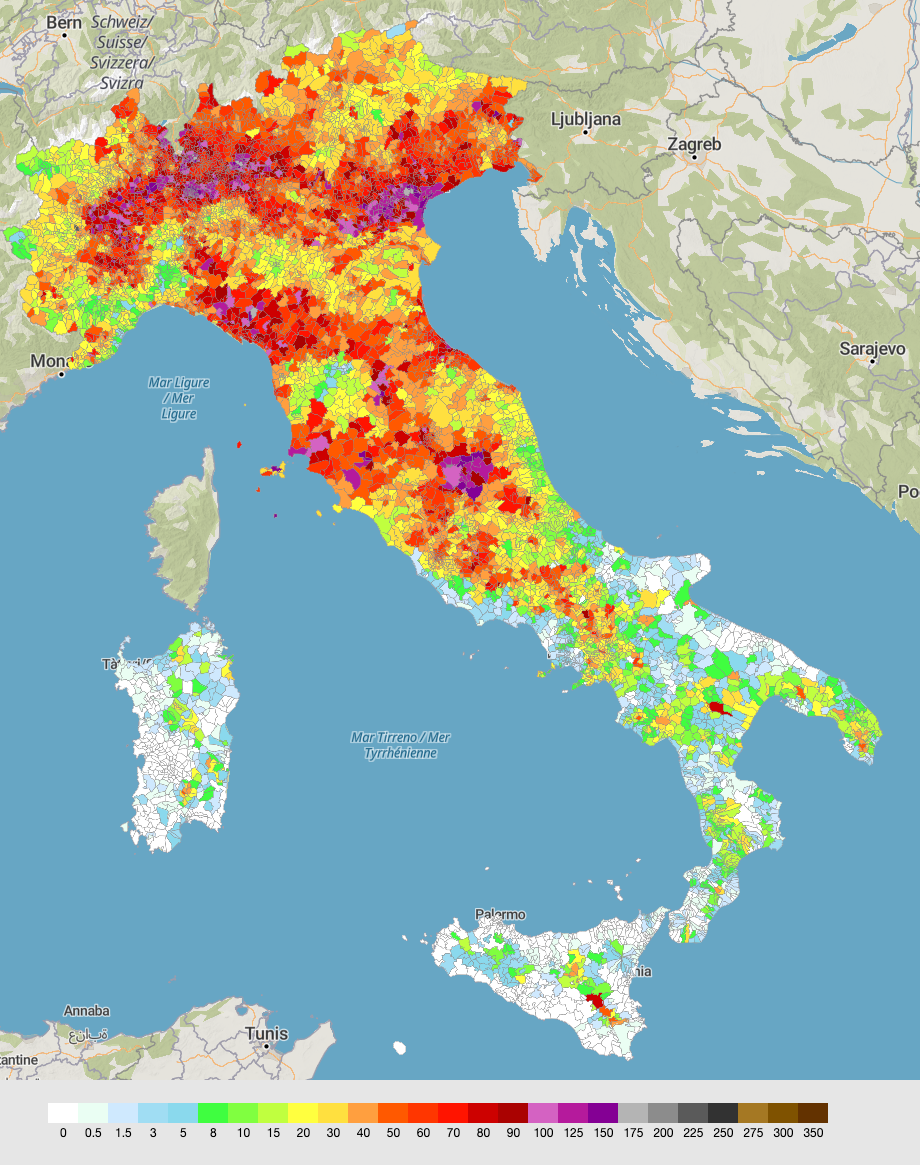

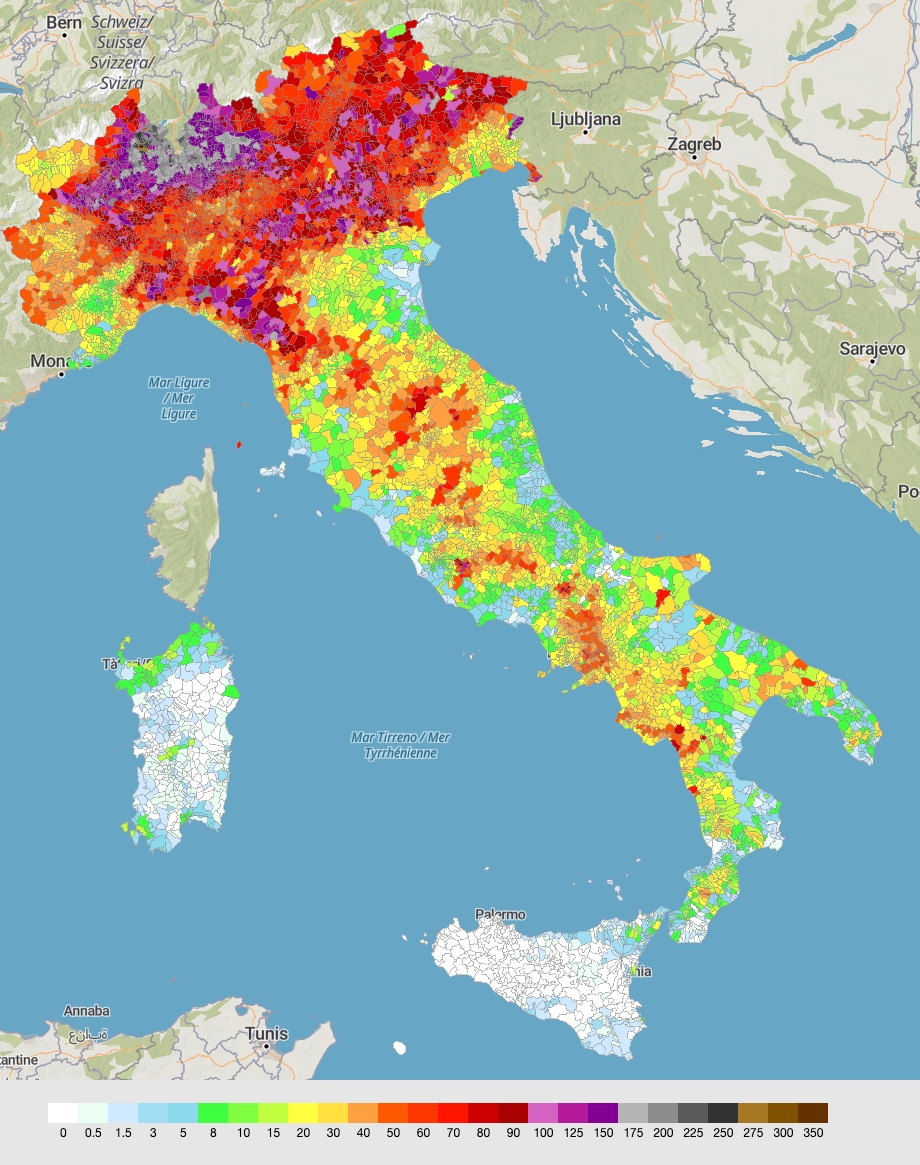

In fondo all'articolo trovate allegate le mappe precipitative relative alle ultime due settimane del mese di Agosto 2025, con i dati elaborati dalle centraline di 3BMeteo. All'atto della stesura dell'articolo, è ancora in corso un ciclo di precipitazioni importante nella Penisola.

Settembre è il mese che ogni cercatore attende. Ma guai a fidarsi del calendario: il tempo dei funghi non lo decide la data, lo decide il bosco. E anche il miglior mese dell’anno, se letto con superficialità, può trasformarsi in un’attesa delusa. Perché la nascita dei funghi non segue orologi ma equilibri. È un meccanismo sottile, che risponde a fattori spesso invisibili: piogge cadute nel momento esatto, umidità che penetra a fondo nel suolo, notti fresche al punto giusto, alberi in buona salute, micelio vigile. E ancora: altitudine, esposizione, composizione forestale, vento, struttura della lettiera. Settembre può essere straordinario, ma solo se le condizioni lo permettono davvero. E quest’anno, più che mai, serve lucidità per leggere il paesaggio e intuire dove — e quando — la stagione micologica sarà all’altezza delle attese. Rispetto ad agosto – che premia in genere ambienti freschi e stabili come le abetine montane e le faggete più umide – settembre, almeno in linea generale, amplia la gamma degli ambienti attivi, coinvolgendo anche castagneti, boschi misti, querceti e fasce collinari. Tuttavia, questa potenzialità si realizza solo se il territorio ha ricevuto le giuste piogge nel momento giusto. E quest’anno, dopo un’estate a tratti sorprendente per la comparsa precoce di Boletus edulis, specie nelle zone alpine del nord-est della Penisola, il quadro di inizio settembre risulta estremamente variabile. In alcune zone la presenza fungina è nuovamente attiva da giorni, in altre basterà una perturbazione ben strutturata per farli partire, mentre ci sono aree in cui, realisticamente, ad oggi non ci sono i presupposti positivi per la fruttificazione. I dati pluviometrici delle ultime settimane e le previsioni a medio termine indicano un’Italia divisa: a macchie, come i cappelli dell'Amanita muscaria. Per orientarsi servono strumenti affidabili: non solo le mappe del meteo, ma anche la conoscenza dei suoli, delle essenze arboree dominanti, dello stato del micelio e delle dinamiche locali di ogni territorio. La tradizione contadina considerava settembre come il mese del raccolto per eccellenza: non solo in vigna, ma anche nel bosco. Un’eredità culturale confermata da decenni di calendari fenologici e osservazioni sul campo. Ma negli ultimi vent’anni, con l’avanzare del cambiamento climatico, anche questo riferimento si è fatto meno stabile. Le finestre di crescita si sono spostate, accorciate, frantumate. Le perturbazioni sono più irregolari, le siccità più lunghe, e il micelio – per fruttificare – chiede sempre di più. Nonostante tutto, settembre resta il mese statisticamente più produttivo per i funghi simbionti in Italia: Boletus, Cantharellus, Russula, Hydnum, Lactarius e molte altre specie mostrano la massima attività in questo periodo, ma non ovunque, e non sempre. Cambia da quota a quota, da versante a versante, da regione a regione. Per questo, serve oggi un’analisi aggiornata, precisa, che non si limiti a parlare genericamente di “stagione buona o cattiva”, ma che metta in relazione condizioni meteorologiche reali, struttura del bosco e risposta del micelio. In altre parole: una vera guida a settembre, letta attraverso il clima e il paesaggio.

Ecco allora, territorio per territorio, ciò che possiamo aspettarci nel mese che – se le condizioni lo permettono – può ancora regalare le più belle esperienze micologiche dell’anno.

Nord Italia: a due velocità (forse!)

Nel settore alpino occidentale, il mese di agosto ha lasciato un’eredità favorevole: in diverse vallate, soprattutto sopra i 1300 metri, si sono registrati accumuli superiori ai 70–110 mm, distribuiti in più eventi e accompagnati da notti progressivamente più fresche. Il risultato è visibile sul campo: nei boschi di abete rosso con suolo acido e ricco di muschio si verifica già la presenza di Boletus edulis, Russula mustelina e, nei tratti a copertura irregolare, anche di Cantharellus cibarius. La presenza di mirtillo, in questi ambienti, conferma una buona tenuta idrica e uno stato vegetativo ancora attivo del sottobosco. La Lombardia presenta un quadro più irregolare. Le Prealpi centrali, tra Valle Brembana, Valsassina e Triangolo lariano, hanno ricevuto piogge a carattere locale, con forti differenze tra versanti ombrosi e assolati e picchi importanti in alcuni contesti territoriali. Dove le abetaie sono compatte e il suolo ha subito una forte evaporazione, il micelio sembra ancora in fase di stallo. Ma nei boschi misti, soprattutto in quota si osservano già segnali di ripresa, con fruttificazioni multiple di simbionti classici, come nella prima decade del mese di Agosto. Sulle Dolomiti orientali la stagione ha subito un rallentamento netto a causa di venti secchi e persistenti che, per tutto agosto, hanno inibito la rigenerazione del suolo. Tuttavia, le prime proiezioni meteo di settembre indicano un ritorno dell’umidità nelle valli alte dell’Alpago, del Cadore e del Comelico. In queste zone, dove dominano faggete su substrato calcareo – come in Val di Zoldo o tra le Prealpi Bellunesi – la risposta può essere sorprendentemente rapida, purché la reidratazione sia accompagnata da minime inferiori ai 13 °C. Il micelio in questi ambienti è spesso quiescente più che assente, e può reagire anche in pochi giorni con fruttificazioni di numerose entità. Nelle Dolomiti occidentali e nei settori interni del Trentino-Alto Adige, la risposta micologica di fine agosto è risultata discontinua, dopo l'ottimo trend di inizio mese. Alcune abetaie tra i 1400 e i 1800 metri mostrano una buona tenuta d’umidità, ma al momento mancano segnali chiari di attivazione miceliare su scala diffusa; di specie se ne incontrano abbastanza, ma tutte in contesti tendenzialmente riparati da correnti e irradiazione solare; in tali regioni, la situazione sarà da monitorare nella seconda settimana di settembre. Nell’Appennino settentrionale la situazione appare più bilanciata; qui, le faggete tra 900 e 1400 metri potranno offrire, a breve, interessanti crescite fungine, ma anche nelle zone di castagneti e querceti le prospettive sembrano essere positive; alcune zone inoltre hanno reagito prontamente ai temporali centrali del mese di agosto, mostrando Boletus reticulatus e Boletus edulis a piccole macchie sul territorio. lungo margini erbosi e sentieri. Tuttavia, la vera crescita micologica complessiva (non solo riferita ai porcini!) potrebbe manifestarsi solo dalla seconda metà del mese, a condizione che le perturbazioni previste si confermino, che non siano troppo intense e che le temperature notturne restino stabili sotto i 16-15 °C.

Centro Italia: in quota, la differenza?

L’Appennino centrale, tra Toscana, Umbria e Marche, si presenta quest’anno con una delle situazioni più promettenti degli ultimi anni. Le piogge di fine agosto hanno interessato in modo significativo alcune aree montane, in particolare tra Monte Amiata, Alpe della Luna, Monte Cucco e Monti Sibillini, con accumuli utili soprattutto tra i 1000 e i 1400 metri di quota. In alcuni di questi ambienti – dove il suolo è profondo e ricco di sostanza organica, e il sottobosco non è eccessivamente compatto – il micelio ha già iniziato a rispondere. Si osserva la presenza sporadica di porcini, Russula sp. e Cantharellus sp.; tuttavia, proprio in queste fasce altimetriche, la presenza di vento secco nei giorni successivi alla pioggia può compromettere rapidamente il bilancio idrico superficiale, vanificando il potenziale fungino nei boschi più esposti o su substrati meno spessi. Nelle foreste della Garfagnana e del Casentino, le precipitazioni di fine agosto potrebbero innescare crescite interessanti nella fascia tra i 600 e i 1.000 metri, ma a condizione che siano seguite da notti fresche e assenza di ventilazione persistente; le previsioni ad ora confortano su questo passaggio; stesso discorso vale per i boschi della Valtiberina e della Valnerina, dove alcune aree esposte ma ben conservate hanno già mostrato i primi segnali: Amanita caesarea, Cantharellus cibarius, Boletus aereus e Boletus reticulatus sono comparsi in bordure assolate e su margini erbosi, là dove le condizioni post-pioggia sono rimaste stabili e protette dal disseccamento; in alcune zone dell'Alto Reatino, inoltre, si riscontrano sorprese interessanti. Anche le faggete marchigiane e umbre stanno mostrando segnali anticipati in zone ventilate ma non troppo esposte, come il crinale tra Monte Catria e Monte Nerone, dove la combinazione tra piogge estive e notti fresche sembra favorire una precoce ripresa del micelio. Soprattutto nei settori sopra i 1100 metri, e in boschi radi ma ben ombreggiati; se nei prossimi giorni il regime termico resterà favorevole e il vento non interverrà a prosciugare la lettiera, settembre potrebbe confermarsi come un mese micologicamente interessante. Nelle aree collinari del Centro Italia il quadro è incoraggiante, per non dire interessante: la crescita fungina, seppur localizzata, mostra segnali discreti d'inizio e sembra avviarsi verso un progressivo sviluppo. Infine, risulta interessante anche il quadro che appare svilupparsi nel contesto di macchia mediterranea dell'Isola d'Elba.

Sud Italia: il potenziale c'è...

Nel Mezzogiorno italiano, il risveglio micologico settembrino è ancora solo parziale. Alcune aree hanno già mostrato segnali positivi – soprattutto dove le piogge di agosto sono riuscite a bagnare in profondità il suolo – ma il quadro generale resta a macchie, disomogeneo e fortemente condizionato dalla recente storia meteorologica. La maggior parte dei territori montani, tra i 700 e i 1500 metri, ha sofferto un’estate calda e prolungata, che ha inaridito lo strato attivo del suolo, spesso aggravata da venti secchi che hanno dissipato l’umidità anche nelle faggete più elevate e nei castagneti ombrosi. Tuttavia, non si è trattato ovunque di un’estate sterile: in alcune zone si sono già osservate delle interessanti buttate dopo Ferragosto, anche di Boletus aereus e Boletus reticulatus, mentre altrove si è verificata una fase effimera, oggi conclusa, ma che testimonia la vitalità del micelio in presenza di eventi favorevoli. Alcuni segnali positivi sono emersi nelle aree interne più fresche, dove temporali ben orientati hanno interrotto temporaneamente la siccità: in questi casi, il bosco ha risposto con fruttificazioni brevi ma significative, spesso concentrate nei versanti erbosi o nei margini forestali meno compatti. Tuttavia, l’avvio di una vera stagione diffusa dipenderà interamente dalla capacità delle perturbazioni di settembre di portare accumuli reali e non solo piogge superficiali. Le zone collinari tra 400 e 800 metri, tipiche di molte regioni meridionali, restano in attesa: qui un singolo evento non è sufficiente, e serve una ricarica idrica più duratura per rimettere in moto le simbiosi. Anche nelle fasce altitudinali superiori, tra faggete e boschi misti, la reazione del micelio è condizionata dalle notti: se le temperature minime scenderanno stabilmente sotto i 15 °C e l’aria si manterrà umida, il Sud potrà assistere a una ripresa rapida, anche nel giro di pochi giorni. Aree che oggi appaiono in stallo potrebbero dunque riattivarsi all’improvviso, come spesso avviene tra la seconda e la terza settimana del mese. Tutto, però, dipenderà dalla traiettoria delle perturbazioni in arrivo, dalla loro intensità e dalla loro capacità di bagnare davvero i substrati ancora assetati.

Isole maggiori: un'asciutta attesa

In Sicilia e Sardegna, il quadro resta fortemente condizionato dalla scarsità d’acqua. L’estate 2025 si è chiusa con accumuli pluviometrici ben al di sotto della media, e anche le piogge recenti sono risultate troppo deboli o troppo localizzate per incidere sul bilancio idrico dei suoli forestali. Nei rilievi più elevati, come le faggete sommitali dell’Etna, sui Nebrodi o in alcune microselve interne della Sardegna, si segnalano timidi segnali di ripresa dovuti a temporali sporadici, ma si tratta ancora di episodi perlopiù isolati, legati a condizioni locali favorevoli (ombreggiamento, copertura muscinale, stagnazione dell’umidità notturna). Nella maggior parte delle aree collinari e submontane, invece, la fruttificazione è pressoché assente, e le condizioni non appaiono sufficienti per un’attivazione stabile del micelio. Anche qui, la svolta potrà arrivare solo con piogge più consistenti e persistenti, in grado di penetrare davvero nei profili più profondi del suolo. Fino ad allora, le isole restano ai margini della stagione.

Settembre e funghi: quali prospettive per davvero?

Il mese che, per tradizione e fenologia, rappresenta l’apice della stagione micologica italiana si presenta quest’anno con un volto disomogeneo, frammentato, talvolta spiazzante. I funghi ci sono – e ci saranno – ma non ovunque, e non sempre in modo prevedibile. La loro comparsa seguirà logiche puntuali, rispondendo solo dove il terreno ha ricevuto piogge ben distribuite, il bosco non ha subito eccessivi stress, e l’umidità si è mantenuta nei primi strati attivi del suolo. A dominare lo scenario non sono fasce climatiche o altitudinali nette, ma una distribuzione a macchie di risposta micologica, guidata da microclimi, esposizioni, tipo di vegetazione e qualità della lettiera. I millimetri di pioggia, presi da soli, non bastano a spiegare nulla: contano la tempistica, l’intensità degli eventi, la capacità del suolo di trattenere umidità, il raffreddamento notturno, l’azione disseccante del vento, e persino la presenza di un sottobosco ricco e vivo, capace di proteggere il micelio. Chi si muove nel bosco in queste settimane dovrà mutare approccio: non cercare la quantità, ma interpretare la qualità degli ambienti. Osservare i dettagli, leggere il paesaggio, affidarsi più all’intuito e all’esperienza che non alle immagini virali di repertorio. Perché il “settembre dei funghi” – che esiste ancora, ma è più mutevole di un tempo – non si legge più sui calendari, ma si comprende solo unendo conoscenza micologica, dati climatici aggiornati e lettura diretta del territorio. E il nostro sistema, che interpreta tali variabili, consultabile QUI, può fornire qualche ulteriore, indicazione di massima.