Ferragosto e funghi: quando la pioggia era un rito (e il porcino un presagio)

Ferragosto, tra temporali attesi e speranze micologiche: la rottura estiva che un tempo annunciava la rinascita dei funghi nei boschi italiani.

C’è stato un tempo in cui Ferragosto non era soltanto un giorno di festa o il punto culminante delle vacanze estive. Per molti, soprattutto per i conoscitori del bosco, rappresentava un momento sospeso, quasi iniziatico. Era il tempo dell’attesa consapevole, quando, tra le pieghe del caldo e della quiete agostana, si percepiva un fremito atmosferico, una possibilità imminente: quella di una pioggia buona, di una svolta climatica, e magari — con essa — della comparsa dei primi porcini dopo settimane di silenzio. Per chi seguiva da vicino le dinamiche del bosco, Ferragosto era un confine: un prima e un dopo, segnato dalla cosiddetta "rottura" dell’estate. Quel momento in cui il cielo, fin lì implacabilmente sereno, si copriva di nubi alte e irregolari, quando l’aria cambiava densità e il vento cominciava a girare. Non era solo un mutamento meteorologico, ma un vero e proprio rito collettivo, anche se non dichiarato. E chi andava per funghi lo sapeva bene: quel cambio d’aria poteva essere il preludio al miracolo.

Nell’epoca prima delle app

Oggi, un radar meteorologico ci aggiorna in tempo reale. Allora, bastava un almanacco o la pagina finale del giornale. Le previsioni del tempo erano sintetiche, spesso ambigue, ma contenevano un mondo: “possibilità di rovesci pomeridiani sulle Alpi”, “temporali sparsi in Appennino”. Erano formule che chi andava per boschi imparava a leggere come presagi. Il resto lo faceva l’occhio: si osservava l’orizzonte, si studiava il profilo delle nubi, si contavano i secondi tra il lampo e il tuono. Ogni dettaglio diventava un indizio: un crepuscolo più fresco, un odore diverso nella terra, una brezza che saliva improvvisa dalle valli. Chi abitava in montagna aveva affinato un vero e proprio linguaggio naturale, fatto di silenzi, nuvole, e assenza di cicale. Ferragosto, per tutti loro, significava scrutare il cielo al tramonto con l’ansia e la speranza dei giorni decisivi. E la notte, se finalmente arrivava un temporale, non si dormiva: si ascoltava. Il tamburellare della pioggia, il fragore lontano, e poi il silenzio: era la musica più attesa dell’anno.

Perché a Ferragosto arrivavano i temporali?

Ma cosa rendeva proprio Ferragosto, con sorprendente regolarità, il momento delle “rotture”? La risposta sta nella climatologia classica mediterranea. Fino a un paio di decenni fa, l’estate italiana era governata prevalentemente dall’anticiclone delle Azzorre: una figura barica stabile, ma non invadente. Le sue propaggini oceaniche portavano bel tempo e temperature miti, ma lasciavano spazio, soprattutto sui rilievi, a instabilità termoconvettiva e infiltrazioni fresche da ovest. Nelle giornate più calde di luglio, proprio grazie a questa combinazione di caldo moderato e umidità residua, non era raro che i primi funghi nascessero già in montagna, nei settori più elevati delle Alpi e dell’Appennino settentrionale. I temporali di metà e fine luglio, spesso generati da modesti impulsi atlantici o da instabilità pomeridiana accumulata durante giornate afose, innescavano le prime buttate stagionali: a volte fugaci e brevi, capaci di durare appena qualche giorno; altre volte invece più persistenti, sostenute da suoli freschi e da notti sufficientemente umide. Si trattava comunque di un inizio selettivo, spesso limitato a pochi settori ben conservati: faggete alte, abetine ombrose, castagneti montani su versanti freschi. In questi ambienti si osservavano già, tra la fine di luglio e i primi di agosto, Boletus aestivalis, Cantharellus cibarius, Russula, e Boletus edulis. Erano i segnali di una stagione che, seppur acerba, cominciava a pulsare. Un autunno embrionale, in anticipo sul calendario ma perfettamente riconoscibile per chi sa leggere il bosco. E in alcune annate, come proprio questo 2025, il mese di luglio può addirittura superare agosto in termini di fruttificazione montana. Grazie a una serie di temporali regolari e ben distribuiti, iniziati già dalla seconda metà di giugno, molte aree alpine — dal Trentino orientale alla Carnia, fino all’alta Lombardia e alle Dolomiti friulane — hanno visto attivarsi buttate precoci e diffuse. Il clima è rimasto mobile, le notti fresche e i suoli ben irrigati. Il risultato è stata una vera e propria esplosione fungina estiva: compatta, sana, continua. È in contesti come questi che luglio, da mese di transizione, può trasformarsi in una stagione micologica a sé stante, capace di offrire fruttificazioni abbondanti e di ottima qualità, specie tra i 1000 e i 1800 metri. Un tempo, proprio intorno alla metà di agosto, poi, il promontorio azzorriano cominciava fisiologicamente a cedere, lasciando spazio a piccole saccature atlantiche che, pur non strutturate, erano sufficienti a generare temporali più diffusi e organizzati, capaci di raggiungere anche le quote collinari e i versanti meno esposti. Era un’evoluzione naturale, quasi ritmata: il respiro dell’estate che iniziava a rallentare. E quei temporali — freschi, profondi, spesso ben distribuiti — erano ciò che riattivava il micelio dormiente sotto la lettiera. Bastavano uno o due giorni di pioggia vera, seguiti da notti fresche e giornate luminose, per osservare il miracolo: i primi Boletus aestivalis, a seguire Boletus edulis, insieme a galletti, amanite buone e i primi segnali di vita nei boschi misti. La vera stagione micologica prendeva il via proprio lì, a cavallo di Ferragosto. Un innesco naturale che — al netto delle variazioni locali — segnava da sempre l’inizio simbolico dell’autunno per chi il bosco lo conosce davvero.

Una liturgia contadina e segreta

Chi possedeva una fungaia — scoperta con fatica o ereditata con gelosia — la sognava di notte. C’erano i cercatori silenziosi, che uscivano all’alba con passo felpato, e quelli che “facevano il giro”, anche solo per guardare. A Ferragosto si organizzavano gite apparentemente casuali, con la famiglia o gli amici, ma il vero obiettivo era sempre lo stesso: capire se la pioggia aveva bagnato i posti giusti. A volte si trovava un bosco ancora riarso, altre invece bastava una sola chiazza di umido per riaccendere la speranza. C’era chi si chinava a cercare le prime crepe nel terreno, chi osservava le foglie mosse dal vento in cerca di tracce. E poi, improvviso, l’odore: un odore di terra viva, di fungo appena nato, di resina umida e muschio felice. Bastava una piccola cappella affiorante tra l’erba per far battere il cuore. Era l’inizio.

Il nuovo caos climatico: addio certezze

Oggi, però, tutto è più incerto. La crescente intrusione dell’anticiclone africano, spinto verso nord da una circolazione globale sempre più alterata, ha cambiato radicalmente il volto dell’estate mediterranea. Quel che una volta era un caldo gestibile, fatto di brezze marine e notti fresche, si è trasformato in ondate persistenti di calore opprimente, con temperature elevate anche in quota e umidità stagnante. L’anticiclone sahariano non solo schiaccia le perturbazioni, ma modifica la struttura termica del suolo, inibendo l’evapotraspirazione e rendendo più difficile la penetrazione dell’acqua piovana quando — e se — arriva. Il risultato è che la “rottura di Ferragosto” è diventata irregolare, talvolta assente, talvolta esplosiva, con nubifragi violenti e localizzati che, più che nutrire il bosco, lo danneggiano. I temporali utili, quelli lenti e profondi, sono sempre più rari. In questo nuovo scenario, anche la micologia deve adattarsi: la crescita fungina è sempre più disomogenea, spesso anticipata in diverse zone a giugno e luglio, o limitata a piccoli areali che hanno beneficiato di condizioni locali particolarmente favorevoli: un bosco ombroso, una faggeta ben esposta, un canalone dove si è concentrata la rugiada notturna. E così, anche in annate apparentemente avare, c’è chi raccoglie e chi torna a mani vuote.

E quest’anno? Lo stato delle cose (e le previsioni)

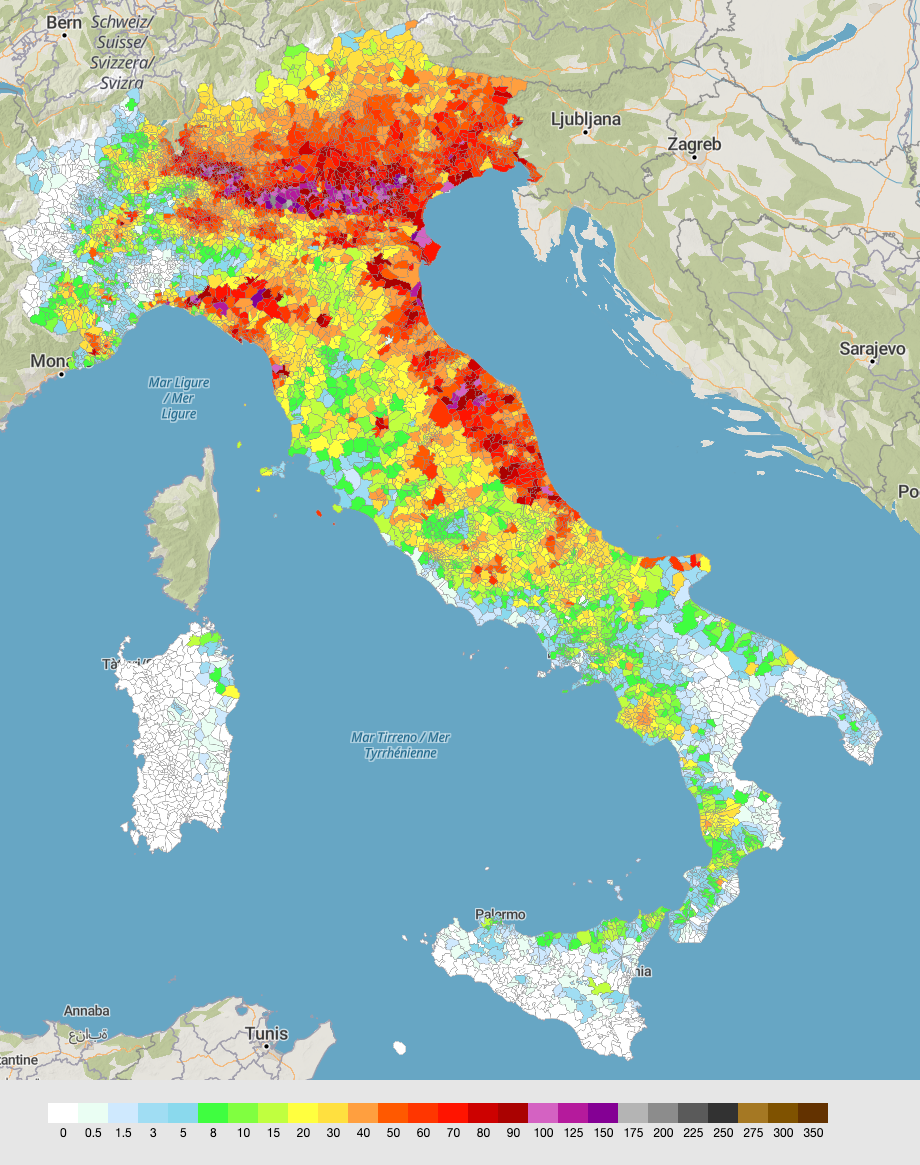

L'appennino ligure-tosco-emiliano ha beneficiato, tra la fine di giugno e i primi di luglio, di alcune perturbazioni e temporali di calore che hanno attivato una crescita interessante, soprattutto nelle faggete umide dell’entroterra emiliano, ligure e romagnolo. Buone segnalazioni anche dalle Alpi centrali e orientali, in particolare in Carnia, Trentino, Alto Adige e Friuli, dove le piogge notturne, ben distribuite, hanno stimolato la fruttificazione di Boletus, Leccinum, Cantharellus e Russula. Secondo le previsioni aggiornate di 3BMeteo, proprio ora, a ridosso di Ferragosto si profila un passaggio instabile, soprattutto al Nord, con possibilità di temporali pomeridiani e serali sui settori alpini e prealpini, in parziale estensione anche verso l’alto Appennino. Si tratterebbe di una rottura parziale ma potenzialmente favorevole, che potrebbe riattivare alcune aree già in umidità residua, aprendo scenari positivi per la seconda metà di agosto. Nel resto del Paese, e in particolare al Centro-Sud, prevalgono invece condizioni più stabili e asciutte, con scarsa possibilità di precipitazioni utili alla crescita micologica, almeno per ora.

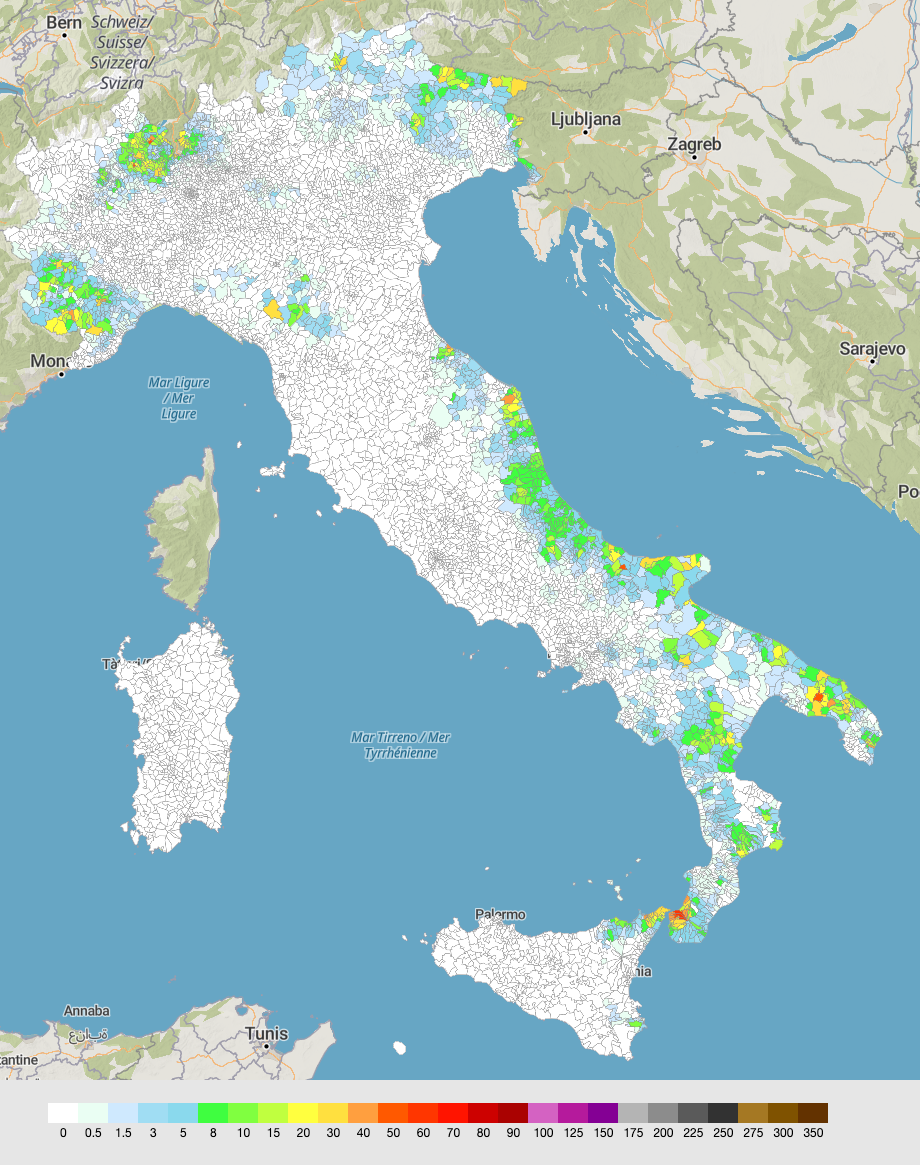

Si vedano le mappe allegate sottostanti (cumulate settimanali) per valutare dove si sono verificati buoni o discreti temporali tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, in grado di attivare o sostenere una crescita fungina significativa nelle aree più umide o protette.

Oltre la previsione: il ritorno della speranza

Dunque, anche oggi, in mezzo a modelli previsionali e allerte gialle, resta quella domanda antica: pioverà sulle mie fungaie?

E se lo farà, sarà pioggia buona? Leggera, costante, benedetta? Perché alla fine, tra tutte le variabili che l’uomo ha imparato a misurare, resta qualcosa di irriducibile: il rapporto intimo e personale con il bosco, con il tempo che passa, con i luoghi che parlano solo a chi li ascolta. E allora sì: magari tra qualche giorno, nel silenzio di un pendio ombroso, tornerà quel profumo inconfondibile, che sa di foglie, di spore, di memoria e di rinascita.

Il profumo dei funghi che hanno atteso Ferragosto per nascere.